直方市で電気工事士!配線図の書き方と電気工事士の魅力について徹底解説

2025/03/31

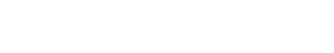

直方市で電気工事士を目指すあなたへ。配線図の読み取りや複線図の作成に、苦手意識を持っていませんか。

記号の意味が覚えられない、スイッチの接続が毎回ミスになる、複線図のルールが理解できないといった悩みは、電気工事士試験を目指す多くの受験者が抱える共通の課題です。実際、第二種電気工事士の技能試験で配線図のミスによる不合格は全国的にも多く、出題傾向に合わせた的確な対策が求められています。

特に直方市のように、住宅や店舗が混在する地域では、現場での電気工事においても実践的な配線図スキルが欠かせません。単線図と複線図の違いを正しく理解し、図面通りに器具やコンセント、電源を配置することは、事故やトラブルを未然に防ぐ第一歩になります。

この記事では、配線図の基本から応用、試験対策から現場での活用までを網羅し、記号や接続、回路の構成など共起語に基づいた視点で丁寧に解説しています。

株式会社北和電設は、電気工事のプロフェッショナルとして、安全で確実な施工を提供することに努めています。お客様のニーズに合わせた高品質なサービスを目指し、豊富な経験と技術力を活かして設備工事をサポートいたします。現在、電気工事士として現場で活躍していただける方を募集しております。未経験者も歓迎し、資格取得のサポートも行っていますので、成長意欲のある方にとっては最適な環境です。チームの一員として、共に未来を築いていきましょう。

| 株式会社北和電設 | |

|---|---|

| 住所 | 〒802-0976福岡県北九州市小倉南区南方3丁目23-17 |

| 電話 | 093-962-3575 |

目次

直方市で電気工事士を目指す方へ

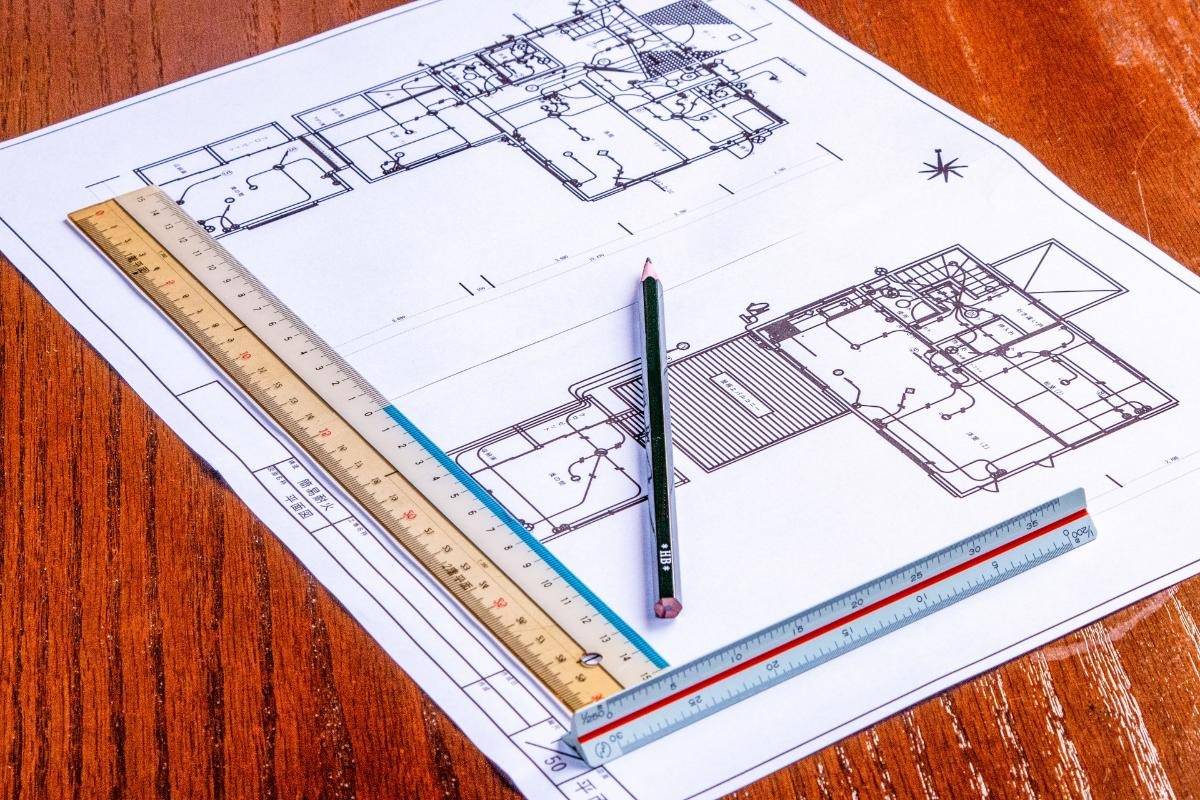

電気工事士の試験勉強を進めていく中で、必ず登場するのが配線図という図面です。この配線図は、第二種電気工事士の学科試験および技能試験の両方で非常に重要な位置を占めています。しかし、配線図は単なる試験科目ではなく、実際の現場でも確実に活用されており、プロの電気工事士として働くためには理解しておくべき基礎技術でもあります。

配線図には、機器や器具、スイッチ、コンセントの配置、使用する電線の種類、接続方法などの情報がすべて詰め込まれています。試験では、これを見て正確に複線図へ変換する力が求められます。一方で、現場では施工図として実際の施工に直結する判断材料となります。つまり、配線図を正確に読み取り、理解する力がなければ、安全で効率的な電気工事を行うことはできません。

特に第二種電気工事士の試験においては、出題される配線図のパターンはある程度決まっています。例えば照明器具とスイッチの組み合わせ、コンセントの設置場所、パイロットランプやタイムスイッチの導入といった構成が頻出です。これらは基本的な回路構成を理解しやすいように設計されており、配線図の記号を読み解く力があれば、比較的スムーズに対応できます。

しかし、試験と現場では若干の違いもあります。試験では主に住宅や簡易な設備を想定した配線図が多く出題されるのに対し、現場では工場や商業施設、公共施設など大規模な電気設備に対応する必要があります。そのため、配線図に含まれる記号や器具の種類もより多様化します。また、試験では配線図を基にした施工は行わず、図面の読解力や理解度が主に問われますが、現場では図面通りに正確に施工し、トラブルなく稼働させる技術力と実務経験が必要になります。

配線図を理解することで、施工前に必要な器具や部材を事前に把握でき、工事の段取りや電線の選定、配線経路の確認などがスムーズに行えます。特に現場では、誤配線が後の大きなトラブルに繋がるため、配線図の読み間違いは絶対に避けなければなりません。

直方市で電気工事士を目指す方にとっても、地域の特性を踏まえた施工が求められる場面があります。たとえば、古い建物でのリフォーム工事や、最新設備を導入した新築物件などでは、それぞれ異なる配線計画が必要です。その際、配線図は正確な情報伝達と工事品質の維持に不可欠なツールとして機能します。

信頼性の高い電気工事士になるためには、まずはこの配線図を正確に読み解ける力を身につけることが第一歩です。そして試験で得た知識を、現場で確実に応用できるレベルにまで高めることが求められます。配線図を学ぶことは、電気工事士としてのスキルを高める基盤となるのです。

配線図を学ぶうえで、避けて通れないのが単線図と複線図の違いの理解です。この二つは表現方法こそ異なりますが、どちらも同じ回路を表すために使われるものです。理解を深めるためには、それぞれの特徴と用途を明確に知っておくことが重要です。

単線図は、電気回路を簡略化して一本の線で表す図です。回路の構造や機器の接続関係を俯瞰的に把握するのに適しており、電気工事士の筆記試験では主にこの単線図が使用されます。記号が少なく、読みやすいのが特徴ですが、実際の工事に必要な配線の本数や導線の色までは明示されていません。

それに対して複線図は、実際の施工に基づいた図面です。回路内の電線の本数、色、接続位置、器具との関係を詳細に記載しており、電気工事の技能試験や現場施工ではこちらが使用されます。複線図では、白線・黒線・接地線といった色別の電線を使い分け、スイッチやコンセントの接続も明確に図示されます。

たとえば、以下のような違いがあります。

| 項目 | 単線図 | 複線図 |

| 表現方法 | 回路を一本の線で簡略化 | 実際の電線本数と色を明示 |

| 使用場面 | 筆記試験、概要説明 | 技能試験、現場施工 |

| 理解しやすさ | 初心者向けにわかりやすい | 実務寄りで詳細が必要 |

| 配線情報 | 概要レベル | 接続箇所や電線色を記載 |

| 記号の数 | 少なめ | 多めで詳細記載あり |

第二種電気工事士試験の複線図対策について

第二種電気工事士の技能試験において、多くの受験者が最も苦手とする分野の一つが複線図の作図です。中でも配線が書けないという悩みは非常に多く、試験勉強が進まなくなってしまう原因にもなっています。しかし、複線図の理解が進まない理由の多くは、初期段階でつまずく典型的なミスに気づかずに練習を重ねていることにあります。

まず頻出するのは、図記号の読み違いです。器具やスイッチ、照明やコンセントなど、試験に出題される図記号には独自のルールがありますが、これを曖昧なまま覚えてしまうと、配線の接続ミスが発生しやすくなります。特にスイッチ類の極付、パイロットランプ、三路スイッチの接続関係を誤解することで、複線図が成立しない状況に陥ることがあります。

次に多いのが、電源からの流れをイメージできていないことです。電源から順に白線、黒線、接地線がどう分岐し、どの器具へ向かうかを頭の中で整理できていないと、複雑な配線を描くことは困難です。電線の本数や色が多くなるほど混乱も生まれ、誤った接続のまま進めてしまうリスクが高くなります。

また、初心者に多く見られるのが、いきなり複線図を描き始めてしまうケースです。複線図は単線図の理解を前提とした作業です。全体構成を把握せずに部分的な接続から始めると、後半に配線が重複したり、経路が交差したりと、複線図として成立しない事態になりやすくなります。

以下に、初心者がよく陥るミスとその改善策を表にまとめました。

表初心者が陥りやすいミスと具体的な改善方法

| よくあるミスの内容 | 原因と改善策 |

| スイッチや照明の図記号が分からない | 試験で使われる図記号の一覧を何度も確認し、意味と用途をセットで覚える |

| 電線の色や接続方向に一貫性がない | 白線は中性線、黒線は電源線、緑は接地と明確に役割を把握すること |

| 電源からの配線の流れをイメージできていない | 配線経路を必ず電源側から順に追って描く練習を繰り返す |

| 配線が交差してしまう | 交差を避けるように経路を整理し、視認性の高い作図を意識する |

| 作図に入る前に構成を把握していない | 単線図を見てから構成を頭の中で図解する習慣をつけてから手を動かす |

このように、複線図のミスにはパターンがあり、それぞれに有効な改善策があります。ミスを一つ一つ修正するだけでも、作図の完成度は飛躍的に高まります。大切なのは、ミスを繰り返して落ち込むことではなく、原因を見つけて改善に活かす姿勢です。

さらに、ミスを防ぐためには、複線図を描く前の準備が不可欠です。たとえば、回路の種類や使用するスイッチの数、器具の配置を事前に確認し、頭の中で一度配線を完成させてから紙に描くと、作図ミスを大きく減らすことができます。また、練習の際はなぜこの線を引くのかを自分の言葉で説明しながら行うと、理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。

複線図の作図は、電気工事士試験の技術的な核心部分です。多くの受験者が苦戦しますが、それは裏を返せば、ここを攻略すれば合格に一気に近づけるということでもあります。配線が書けないという悩みは、正しいアプローチと継続的な努力で必ず解決できます。

直方市で働く魅力と仕事内容

電気工事士の仕事には、図面通りに配線する技術力だけでなく、現場での対応力やチームでの連携も求められます。直方市に本社を構える会社では、地域密着型の工事を数多く請け負い、住宅・商業施設・公共インフラなど、幅広い現場に対応しています。ここでは、実際に同社で働く電気工事士のリアルな声を通じて、仕事の中身ややりがい、社内の雰囲気を詳しく紹介します。

インタビューに応じてくれたのは、入社3年目の若手電気工事士。もともと未経験からのスタートだったものの、第二種電気工事士の資格取得をきっかけに業界入りし、今では現場の中核を担う存在に成長しています。話を聞くと、資格だけでは通用しない現場の厳しさと、それを乗り越えた達成感が仕事のモチベーションにつながっているとのことでした。

直方市内の現場は、戸建て住宅のリフォームから、小規模な店舗改修、保育施設の新築まで幅広く、業務内容も多岐にわたります。たとえば、ある現場では天井裏に配線を通す際、限られたスペースの中で施工ルートを工夫しなければならず、施工図と現場状況のギャップに対応する判断力が問われました。こうした課題を乗り越えることで、スキルが身につき、実力が自然とついていくと語ってくれました。

また、直方市の電気工事会社では、若手にも積極的に現場責任を任せる方針をとっており、自主性や成長意欲が尊重される社風も特徴です。たとえば、工事前の段取りや材料準備も新人が主体的に行うことが奨励されており、責任感と現場感覚が早期に養われる仕組みとなっています。

主な業務内容と対応現場

| 業務内容 | 対応現場例 | 特記事項 |

| 新築住宅の電気工事 | 地元住宅メーカーと提携 | 完全内製化で工程を把握しやすい |

| 店舗・事務所設備工事 | 美容室、オフィス、飲食店など | デザイン照明やLAN配線にも対応可能 |

| インフラ設備工事 | 学校・保育園・地域施設 | 公共工事として施工品質と安全が重視される |

| リフォーム対応 | 既存住宅の改修工事 | 天井裏や床下での配線が多く技術が必要 |

職場の雰囲気について聞いたところ、ベテランの先輩が多いが、怒鳴ったり叱責することはなく、指導が丁寧で安心感があるとの声が印象的でした。特に資格取得の勉強に対しても会社が理解を示しており、実技試験の練習を終業後にサポートしてくれる制度もあるとのことです。これは、社員のスキルアップを会社全体で応援するという文化の表れでもあります。

直方市という地域性も、働きやすさに一役買っています。通勤距離が短く、地元密着型の現場が多いため、家庭と仕事のバランスを取りやすいというのも魅力です。仕事帰りに資格スクールへ通いやすい環境もあり、働きながら成長を続ける人にとって、理想的な条件が整っているといえます。

第二種電気工事士の資格を取得した後、どのようなキャリアパスが描けるのかは、多くの受験者にとって気になるポイントです。特に未経験からスタートした場合、初任給や仕事内容に不安を感じる方も少なくありません。しかし実際には、正しいステップを踏めば、着実にキャリアアップしていくことが可能です。ここでは、直方市で働く未経験者の実例をもとに、資格取得後のステップアップの流れを解説します。

資格取得後の最初のステージは見習い期間です。この期間は現場での補助作業が中心で、先輩社員の指示を受けながら道具の名前や使い方、基本的な配線作業を覚えていきます。この段階で重要なのは、分からないことをそのままにせず、メモを取りながら吸収する姿勢です。

次のステージは担当現場の経験です。ある程度の作業が一人でこなせるようになると、小規模な配線作業や器具の取り付けなどを任されるようになります。このタイミングで、施工図の読み取りや材料の準備など、実務スキルが問われ始めます。現場での成功体験が自信となり、モチベーションの向上にもつながります。

さらに経験を積むと、施工管理や現場監督への道も見えてきます。電気工事士は現場作業にとどまらず、工程管理や安全管理、顧客対応なども含めた業務に携わることができる職種です。会社によっては、第二種から第一種への資格ステップアップや、電気施工管理技士の取得支援を行っているケースもあり、成長の機会は豊富に用意されています。

表未経験者の資格取得後のキャリアパス例

| ステージ | 期間の目安 | 主な仕事内容 |

| 見習い作業員 | 0~6か月 | 配線補助、器具準備、道具の名前や使い方の習得 |

| 現場実務担当者 | 6か月~2年 | 小規模な現場対応、図面の読み取り、器具の取り付け |

| チームリーダー | 2年~4年 | 作業指示、部材発注、顧客対応、簡易な施工管理 |

| 現場責任者・管理者 | 4年以降 | 工程管理、安全管理、見積対応、後輩育成などのマネジメント |

資格はゴールではなくスタートラインです。重要なのは、その後の現場経験と、常に学び続ける姿勢です。直方市の企業の多くは、地元で腰を据えて働きたいという人を積極的に応援しており、努力する人材にはチャンスを惜しみなく提供する環境が整っています。

まとめ

電気工事士として直方市で活躍するためには、単に資格を取得するだけでは不十分です。配線図や複線図の正確な理解と実践的な活用力が、現場での信頼と成長に直結します。特に住宅や商業施設が多い直方市では、照明やスイッチ、分岐回路といった基本回路の施工精度が求められ、正確な図面読解と接続技術が施工ミスの防止につながります。

今回の記事では、複線図の描き方やよくあるミス、直方市における現場のリアルな施工事例、そして地域の求人動向まで、実践に即した情報を幅広く取り上げました。実際に、第二種電気工事士の技能試験では配線図ミスが不合格要因の上位を占めており、基礎の理解と図面の把握力が合否を左右します。また、未経験からキャリアを積み上げた事例をもとに、スキルアップの流れや収入の変化など、将来の働き方についても具体的に解説しています。

今後、電気工事士として直方市で確実に成長し続けるためには、配線図の読み解き力を鍛え、施工図への落とし込み、現場での判断力を高めることが欠かせません。本記事の情報が、資格取得後の不安解消や今後のキャリア形成の参考となり、あなたの目指す働き方に近づく一助となれば幸いです。

株式会社北和電設は、電気工事のプロフェッショナルとして、安全で確実な施工を提供することに努めています。お客様のニーズに合わせた高品質なサービスを目指し、豊富な経験と技術力を活かして設備工事をサポートいたします。現在、電気工事士として現場で活躍していただける方を募集しております。未経験者も歓迎し、資格取得のサポートも行っていますので、成長意欲のある方にとっては最適な環境です。チームの一員として、共に未来を築いていきましょう。

| 株式会社北和電設 | |

|---|---|

| 住所 | 〒802-0976福岡県北九州市小倉南区南方3丁目23-17 |

| 電話 | 093-962-3575 |

よくある質問

Q.第二種電気工事士の試験で配線図を覚えるコツはありますか?

A.配線図を効率的に覚えるためには、記号や器具の名称だけでなく、スイッチやコンセントの配置や接続パターンの理解が不可欠です。配線図を丸暗記するよりも、複線図や単線図を実際に手を動かして書いてみることで、回路の流れや電線の経路を視覚的に把握できます。また、負荷や電源の位置関係を意識しながら配線練習を重ねることで、電気設備の構造理解にもつながります。特に、照明や点滅回路など、試験によく出る回路から取り組むのが効果的です。

Q.複線図の練習にはどんな教材や方法がおすすめですか?

A.複線図の理解を深めるには、配線図練習用の教材やアプリを活用するのが有効です。複線図の描き方を段階的に学べる教材は、接地や接続、白線や黒線といった電線の基本的な知識の習得にも役立ちます。暗記カード形式の教材では、記号や極付の意味を繰り返し覚えることができ、苦手意識の克服にもつながります。

Q.直方市で未経験から電気工事士として採用されやすい条件は何ですか?

A.直方市では、第二種電気工事士の資格を持っていれば、未経験でも歓迎される求人が多く見られます。とくに、資格取得への意欲や、現場での柔軟な対応力が評価されやすく、電気設備や施工に対して理解を深めている人材は高く評価されます。また、図面や施工図の読み取りスキル、配線作業の正確さが求められる現場もあるため、配線図の知識や図面の把握力があることも重要です。地域密着型の工事が多いため、長期的に働く意思がある方は特に歓迎される傾向にあります。

Q.資格を取った後、直方市でのキャリアアップはどのように進みますか?

A.第二種電気工事士の資格取得後は、まず現場での配線や器具取り付けなどの実務経験を積むことが基本です。実績を重ねることで、照明や電源の施工に加えて、施工図の作成や配電盤の構成にも関わるようになり、電気設備全体の理解が深まります。その後は、技能試験に対応した知識や実務スキルを評価され、電気施工管理などへのステップアップも可能になります。直方市では、こうしたスキル向上を支援する企業が多く、段階的にキャリアを伸ばしていく環境が整っています。

直方市について

直方市は福岡県の北部に位置する市で、筑豊地域に属しています。市域は筑豊平野の一部に広がり、近隣には北九州市や飯塚市があります。交通アクセスが便利で、筑豊本線や九州自動車道、国道200号線などが市内を通り、多方面への移動がスムーズに行えるのが特徴です。

歴史的には、直方市はかつて筑豊炭田の中心地として繁栄しました。炭鉱産業の全盛期には、多くの人々が炭鉱で働き、経済が活性化していました。その影響は現在の市内にも残り、炭鉱の歴史や文化を伝える施設や資料が多くあります。特に炭鉱に関連する遺産や記念碑は、地域の誇りとして大切にされています。

現在の直方市は、炭鉱産業から脱却し、自然環境や地域資源を活かした観光と産業の発展に力を入れています。市内には美しい自然が広がり、直方リバーサイドパークなど、地元の人々や観光客が楽しめるスポットも豊富です。河川敷ではイベントやマラソン大会が開催され、市民の交流の場としても親しまれています。

また、直方市は地域の農産物が豊富で、新鮮な野菜や果物が市場で取引されています。地元の特産品を活かした料理や加工品も数多くあり、直方市ならではの味覚を楽しむことができます。これらの産物は地産地消の取り組みにも貢献しており、地域の経済を支えています。

教育や文化の面でも、直方市は多様な活動が行われています。地域の伝統芸能や祭りが受け継がれ、住民が一体となって行事を盛り上げています。また、子どもたちの教育環境も整備されており、地域全体で次世代の育成に取り組んでいます。

直方市は歴史、自然、文化が調和した魅力的な地域です。これらの特性を活かしながら、持続可能な地域づくりを進めている直方市は、訪れる人々に温かさと活気を感じさせる場所です。

直方市で「株式会社北和電設」が選ばれる理由

直方市を拠点に電気工事を手がける株式会社北和電設は、地域密着型の丁寧な対応と確かな施工技術で多くのお客様から信頼をいただいています。住宅や店舗、工場まで、幅広い現場に柔軟に対応できる経験とノウハウを持ち、どの現場でも安全性と効率を最優先に工事を進めています。現場調査から施工、アフターフォローまで一貫して対応する体制も、安心して任せていただける大きな理由の一つです。また、地元直方市の電気設備に精通していることから、地域の建物や環境に合った最適な施工提案ができる点も強みです。地域に根差し、暮らしや産業を支える存在として、今後も信頼と技術を大切にしながら、より多くのお客様に選ばれ続ける会社を目指しています。

電気工事士の基礎知識

電気工事士は、建物内外の電気設備を安全に設置、修理、保守するための専門資格を持つ技術者です。日本では国家資格として認められており、第一種電気工事士と第二種電気工事士の二つの種類があります。この資格を取得することで、法律に基づいた電気工事を行うことが可能になります。

第二種電気工事士は、主に一般家庭や小規模な店舗の電気設備を対象とした低圧電気工事を行うことができます。一方、第一種電気工事士は、第二種の範囲に加えて高圧電気設備を扱う工事や、ビルや工場などの大規模な設備工事も行うことができます。この違いにより、それぞれの資格が対応できる業務範囲が明確に定められています。

電気工事士の資格は、学科試験と実技試験の二段階で構成されており、理論的な知識と実務的なスキルの両方が求められます。学科試験では、電気理論や法規、配線図の読み取り能力が問われます。実技試験では、実際の配線作業や工具の扱い方、安全基準を守った作業手順が評価されます。資格取得後も技術の維持や最新知識の習得が重要であり、現場での経験を通じてスキルを高めることが求められます。

電気工事士は、電気の安定供給と安全性を確保する役割を担っています。適切な配線工事や機器の設置は、火災や感電などの事故を防ぐために欠かせません。また、住宅のリフォームや新築工事、商業施設や工場の電気設備の整備など、幅広い場面で活躍しています。近年では、省エネルギー設備や再生可能エネルギーシステムの設置など、新しい技術や分野にも対応が求められています。

電気工事士は、人々の生活や産業活動を支える重要な職業であり、高い専門性と責任感が必要です。その仕事の成果は目に見えにくいこともありますが、安全で快適な電気環境を提供するために欠かせない存在といえます。資格取得後の継続的な学習や現場経験を通じて、信頼される電気工事士として成長することが期待されています。

会社概要

会社名・・・株式会社北和電設

所在地・・・〒802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方3丁目23-17

電話番号・・・093-962-3575

関連エリア

対応地域

赤地,植木,永満寺,上境,上新入,上頓野,感田,下境,下新入,神正町,新知町,新町,須崎町,知古,津田町,殿町,頓野,中泉,直方,畑,日吉町,古町,丸山町,溝堀,山部,湯野原